Pío Baroja fue antes médico, después, panadero

PÍO BAROJA FUE ESCRITOR POR VOCACIÓN, MÉDICO POR CONVENIENCIA Y PANADERO POR NECESIDAD

1.- La niñez de Pío Baroja

2.- Primera estancia en Madrid

3.- Su adolescencia en Pamplona

4.- Las trastadas de los hermanos Baroja

5.- Pío Baroja, médico

6.- Pío Baroja y Miguel de Unamuno

7.- Pío Baroja, panadero

8.- Nace el escritor

1.- LA NIÑEZ DE PÍO BAROJA

Baroja nació en San Sebastián en 1872 en la calle Oquendo 6. Era una casa de su abuela Concepción, que estaba destinada para que el rey Amadeo de Saboya pasara los veranos en ella, pero, su efímero reinado lo impidió. Sus primeros recuerdos se asemejan a los de Miguel de Unamuno, la guerra carlista, la huida nocturna en coche a un chalet del Paseo de la Concha de San Sebastián, los bombardeos de los contendientes…

Luego, se trasladaron a otra de la antiguamente llamada calle del Puyuelo, desde la que vieron la llegada del rey Alfonso XII para liberar la ciudad. En aquel lugar la familia presenció un hecho truculento. En el cuarto de arriba vivía un señor muy mayor con su esposa. La salud de ambos empeoraba de día en día por causas desconocidas, hasta que la policía sorprendió a su vieja criada echando polvos de minio en la chocolatera y fue apresada, un suceso que quedaría siempre en su retina.

El padre, Serafín Baroja, que era ingeniero de minas al servicio del Estado, debía desplazarse por toda la geografía española debido a su oficio. Buscando una cierta estabilidad, decidió que su esposa, Andrea Nessi, se quedara en Madrid para que sus hijos Darío, Ricardo y Pío pudieran estudiar. Primeramente, se instalaron en la calle Real, luego en la de Fuencarral, frente a la denominada Era del Mico, en el actual barrio de Chamberí, por donde pasaban los entierros, mezclándose con verbenas, columpios, tiovivos y ejecuciones capitales.

2.- PRIMERA ESTANCIA EN MADRID

Darío iba al Instituto Cardenal Cisneros, y Ricardo y Pío a una escuela próxima. Una nueva mudanza le llevó a la calle Espíritu Santo y los dos hermanos menores fueron llevados a otro centro, cuyo aula era un cuartucho oscuro en la que un hombre tuberculoso hacía de maestro. En aquel barrio aún había aguadores asturianos que repartían agua con una tinaja y vagabundos licenciados de las guerras de Cuba y Filipinas. También pululaban las criadas con sus voces chillonas cantando zarzuelas, cuplés y temas populares.

A Baroja no se le olvida una de esas criadas que tenían en casa, natural de Hiendelaencina (Guadalajara) y lo que contaba: “La muchacha tenía por lo que decía unos parientes mineros, que en sus ocios, y para añadirle ganancia al salario, se dedicaban a asaltar viviendas para robarlas. A nuestra buena muchacha esto se le antojaba lo más natural del mundo y que no podía chocar a nadie”.

A su padre, don Serafín, que era de carácter bohemio, le gustaba ir a las tertulias. Así conoció al rey del folletín, Fernández y González, a Leopoldo Cano, a José Nakens, al que llevaba a su casa a comer de vez en cuando, dándole algunas onzas de chocolate que le habían regalado para que su mujer también lo probara.

3.- LA ADOLESCENCIA EN PAMPLONA

Con una nueva mudanza, el padre decidió llevar a su familia a Pamplona, un viaje que resultó accidentado. Un contratiempo con la máquina del tren les obliga a permanecer varias horas en Tafalla. Llegan por la tarde a Pamplona y se alojan en un hotel de la Plaza del Castillo. Al día siguiente, visitan una casa donde se quedarían a vivir en la calle Nueva, entonces solitaria y triste. Se trataba del segundo piso de un caserón en cuya planta baja había un almacén de harinas. Tenía un largo pasillo en el que Ricardo y Pío jugaban al fútbol, lo que desesperaba Gertrudis, su abuela materna.

Los dos hermanos fueron llevados a un colegio en la bajada de San Agustín. Las peleas que Pío tuvo con sus compañeros fueron diarias a causa de su acento madrileño. Pero, pronto pasaron al Instituto de Darío. Allí había un profesor de Matemáticas muy viejo, tanto que ya figuraba en el Madoz de 1844. A Pío le castigaba continuamente a un siniestro cuartucho con barrotes que parecía un calabozo, y decía de los tres que eran la deshonra del alumnado. Otro profesor les llamaba calientabancos y les recomendaba que fueran a hablar a los árboles y a pastar a las praderas.

4.- LAS TRASTADAS DE LOS HERMANOS BAROJA

En el tiempo del recreo salían a la calle y se dedicaban a tirar piedras por las murallas. Entraban en el claustro de la catedral y daban grandes voces, hasta que el canónigo Tirso Laregui, en un día que iba de mal humor, les dio unos cuantos empujones. Por la tarde se iban a las afueras de la ciudad donde apagaban faroles y se enzarzaban a pedradas con otros grupos, llegando siempre a casa descalabrado alguno de ellos. Pronto se metieron en una pandilla que se dedicaba al gamberrismo.

En una de sus aventuras peligrosas estuvieron a punto de meterse en la boca del molino del rio Arga. Otras veces, les gustaba hacer excursiones panorámicas subiendo a los tejados. En cierta ocasión, encontraron un águila muerta en la calle causando un gran susto con ella a los transeúntes. En otra, Pío cayó en un hoyo en la huerta del Castillo y se dislocó un brazo, que le tuvo que colocar el doctor Nicasio de Landa, que vivía en su misma casa y estaba casado con una sobrina de don Diego León, a la que al parecer el poeta José Zorrilla visitó para pedirle dinero. Pero sin duda, lo que más ilusión le hacía a los hermanos eran las fiestas de San Fermín, donde abundaban las barracas y los espectáculos al aire libre.

Poco a poco, los hermanos se fueron quedando solos y eso les hizo recapacitar. Ricardo empezó a interesarse por el dibujo y la marina, leía libros y armaba bonitos barcos. Y a Pío también le dio por la lectura y devoró todos los libros de Julio Verne. También les hizo cambiar el nacimiento de su hermana Carmen, que se llevaba doce años con Pío. Se volvieron más sensibles y sosegados.

En la etapa pamplonesa, Pio Baroja, vivió situaciones terribles que más tarde tendrían reflejo en su obra literaria. Eso ocurrió cuando vio el cadáver de un compañero de su edad que murió en la tercera vez que intentó suicidarse, o cuando asistió a la ejecución de un reo que llevaban al patíbulo tapado con una hopa amarilla con manchas de sangre, subido en un carro en una procesión tétrica que transcurría por debajo de los balcones de su casa. Por la tarde fue hasta la muralla para ver aquel cuerpo que había quedado expuesto y sufrió una fuerte conmoción. El verdugo era Lorenzo Huerta, el mismo de los tres ajusticiamientos de Peñaranda de Bracamonte. El escritor llevaría aquel suceso a su colección de ensayos La Decadencia de la Cortesía.

Llegada la adolescencia, Pío Baroja acude a los cafés y los billares, pero ya no se deja llevar por el ambiente. Considera que los tipos que veía eran vulgares y embrutecidos, toscos y vagos sin ingenio.

5.- PÍO BAROJA, MÉDICO

Don Serafín decide quedarse en Bilbao y enviar definitivamente a sus hijos a Madrid tutelados por su madre para que empezaran una carrera. Él los visitaría con frecuencia. La familia llegó a la estación del Mediodía y se dirigió al domicilio de una tía de la madre, Juana Nessi, esposa de Matías Lacasa, que había comprado un viejo caserón en la calle de la Misericordia, número 2, esquina a la de Capellanes, un antiguo alojamiento de los capellanes de las monjas descalzas, que daba al Salón Romero, antes llamado Baile de Capellanes, cuando iba de escándalo en escándalo. En aquel local, Lacasa había abierto una famosa panadería.

Allí cedieron a los Baroja un pequeño piso y el sotabanco, donde permanecieron hasta que se acomodaron en la calle Atocha, porque al padre le habían vuelto a destinar a la Corte. La curiosidad que a Pío Baroja le suscitaba un tragaluz le llevó a salir por él y saltar al tejado, donde descubrió la huerta de las monjas de clausura, una visión prohibida por las religiosas, pero él diariamente subía para contemplar al hortelano y a las monjas que paseaban al sol. Ese año Pío estudió el último curso de bachillerato en el Instituto San Isidro y se trasladó con la familia a la calle de la Independencia.

En 1887, Pío Baroja inicia los estudios de Medicina en la Universidad Central. No tardó mucho tiempo en darse cuenta de que no tenía ninguna vocación como galeno. Por contra, mezclaba las visitas al Hospital de San Carlos con otras a la Biblioteca Nacional y a los cafés, donde en esos años había alguna tertulia literaria, como El Imparcial, el Café Romero, el del Naranjero, el de la Marina, el del Brillante, el de los Basilios…

Ocurrió lo inevitable, tropezó con dos profesores, José de Letamendi y Benito Hernando que no le pusieron fácil su paso por la facultad. Letamendi le hizo en clase una pregunta básica de manual: “Qué es la Medicina”, a lo que Baroja contestó: “La ciencia o arte de curar”. Letamendi le reprendió: “El cerebro de usted es como un desván donde la mujer de la casa tiene una serie de prendas y no las conoce”. La animosidad de Hernando hacia Baroja podía deberse a malas relaciones de vecindad. Vivían en la misma casa y el profesor sabía que su alumno llegaba muy tarde por las noches. Un día, le invitó a trasladar su expediente a otro sitio. Y eso tuvo que hacer. Acabó las asignaturas atravesadas en la Universidad de Valencia.

Su primer destino como médico fue Cestona, localidad guipuzcoana famosa por sus aguas medicinales. Pero el trabajo de Baroja no era en el famoso balneario, sino como médico rural. Tenía que recorrer numerosos caseríos. Muchas noches le iban a buscar a casa para atender a algún paciente y tenía que ir a caballo. A menudo, llegaba empapado por la lluvia y la nieve. Por otra parte, las relaciones con las fuerzas vivas no eran buenas. Mujeres mojigatas le vigilaban todo el día para saber si era hombre de iglesia. Pero no, no iba a misa, prefería estar trabajando en domingo en la huerta de su casa.

Baroja estaba cansado de aquel ambiente finisecular cuando supo que su padre había sido destinado a San Sebastián. No lo dudó. Dejó Cestona para ir con él. Don Serafín siempre alardeó de tener muchos amigos y se sentía feliz de volver a estar con ellos. Pío Baroja creyó que le conseguirían un puesto de médico en alguna otra parte. Pero los amigos se desentendieron porque habían oído que en Cestona resultó conflictivo, según decían, aunque la causa pudiera estar en los artículos que había empezado a escribir en la prensa local en los que no se recataba en sus opiniones.

6.- PÍO BAROJA Y MIGUEL DE UNAMUNO

Existen comentarios sobre supuestas desavenencias entre Miguel de Unamuno y Pío Baroja con motivo de la situación laboral de éste. Pero, lo cierto es que no hay más que lo que el propio Baroja manifestó en sus memorias: “Al principio de mi vida literaria, Unamuno me escribió dos o tres cartas hablándome con elogio de Vidas Sombrías. Como en una de éstas me decía si tenía yo arreglada mi manera de vivir y yo le contesté que no, me escribió diciéndome que le indicara qué pretendía, por si algo podía hacer por mí. Le contesté que me buscara una plaza de médico en Salamanca, y al poco tiempo me escribió que conseguiría una plaza de médico en una aldea lejana, llamada Pedrosillo de los Aires. Yo, a esto, dije que no, que para vivir en una aldea, preferiría una aldea vasca”.

Muy al contrario, en aquel momento Unamuno sentía una gran admiración por Pío Baroja a raíz de la publicación de su primer éxito, Vidas Sombrías. Tan dado como era el Rector a su epistolomanía, escribió una carta a varios amigos contándoles que había hecho uno de sus experimentos preferidos en el campo, leer a los lugareños un cuento del libro titulado La Sima para ver su reacción y que les había impresionado mucho. A Baroja también se la había enviado y así comenzó una relación amistosa con él, obviamente, con tiempo de caducidad, dado el carácter narcisista tan parecido en ambos, con una variante: la extroversión de Unamuno y la introversión de Baroja.

7.- PÍO BAROJA, PANADERO

Mientras tanto, Darío había muerto de tisis y su otro hermano, Ricardo, se hallaba en Madrid regentando la panadería de su tía Juana Nessi, ya viuda. Ricardo envió una carta a su madre diciendola que estaba cansado del trabajo de la panadería y que la dejaba. Sin embargo, Andrea Nessi se había comprometido con su tía para ayudarla en el negocio. Así fue como Pío Baroja asumió el cargo que su hermano abandonaba y marchó a Madrid. Entre los panecillos le daba la impresión de no haber pasado por la Universidad y de volver a sus tiempos de bachillerato.

La panadería atravesaba por un momento económico crítico. La harina era escasa y cara, y los operarios, que en su mayoría eran alemanes, se enfrentaban a los jefes. Sin embargo, Pío Baroja pensó que valía la pena tomar las riendas del negocio y hacerlo rentable, porque había conseguido un merecido renombre en todo Madrid por la calidad de los panes que expendía. En 1873, su tío Matías Lacasa y un amigo valenciano médico, Ramón Martí, habían acudido a la Exposición Universal de Viena, donde vieron unos panecillos y barras de pan blanco, más fino que el candeal que se consumía en España.

Ambos decidieron instalar una tahona que se llamó Viena Capellanes. Lacasa lo registró en la Oficina de Patentes y obtuvo la exclusividad para elaborar ese pan durante diez años, obteniendo un inusitado éxito. Así lo conoció Corpus Barga. “Era un pan como no se encontraba en ninguna otra panadería de Madrid, un pan alargado, dorado y brillante, el pan de Viena. Lo que me extrañaba no era esto, sino las personas que veía en ella: el señor de la melena y quevedos, el del bastón que cojeaba, el que lloraba por un ojo nada más, el del pelo como en cepillo, todos los que luego he conocido en casa de los Baroja, empezando por Valle-Inclán y ellos mismos, Ricardo y Pío Baroja, cuyos nombres yo ignoraba. Y luego de estudiante me dio tanta sorpresa saber que eran los de mi antigua panadería”.

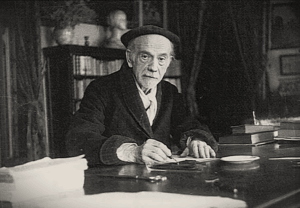

Primero murió el médico, luego el tío, pasando el despacho a Pío Baroja tras la renuncia de su hermano Ricardo. Seis años estuvo Baroja al frente de la panadería, tras lo cual su tía Juana Nessi, que no tenía descendencia, la vendió al aprendiz gallego Manuel Lence. En aquel tiempo, el escritor conoció la vida nocturna madrileña. El grupo de panaderos alemanes solía recorrer varias tascas del barrio antes de recalar en el Petit Fornos. Baroja se acostumbró a la cerveza y bebía tanta como los alemanes, de manera que le confundían con uno más de ellos. Aparte de estas correrías, en el despacho de pan había dos chicas empleadas como vendedoras, muy simpáticas y siempre con buen humor, cuyas ocurrencias permitían al joven patrón que las jornadas no fueran tan monótonas.

Era 1898. Había comenzado la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias. Se multiplicaban las manifestaciones ante la embajada norteamericana, que estaba muy cerca del despacho de pan, en torno al cual había un ambiente muy enrarecido. La madre de Pío y su hermana se trasladaron de nuevo a Madrid y se quedaron en la casa de la panadería. Poco después, la tía Juana Nessi murió y Pío Baroja decidió dejar el negocio del pan.

8.- NACE EL ESCRITOR

En él nació la vena literaria. A finales de ese año, el periodista Luis Ruiz Contreras le visitó en la panadería y le sugirió que participara en una naciente publicación, Revista Nueva. Baroja lo rechazó porque no se trataba de cobrar por escribir, sino de pagar. De mala gana le envió algunos artículos, por los que obviamente no pagó nada. Este fue el punto de partida de Pío Baroja como literato, pero siempre renegó de Ruiz Contreras y nunca tuvo una buena palabra para él.

En 1899 marchó a Paris, donde conoció a los hermanos Manuel y Antonio Machado y se introdujo en los ambientes literarios. A su vuelta practica el excursionismo por los alrededores de Madrid, lo que le da la oportunidad de tratar a escritores de la época como Azorín, Ciro Bayo o Valle-Inclán, que le llevan al mundo de los cafés y de las tertulias. En 1900 escribe su mencionada ópera prima Vidas Sombrías, una colección de cuentos que llamó la atención del grupo de escritores de la Generación del 98, sobre todo, de Azorín con quien tuvo amistad toda la vida. “No existe hoy en España ningún escritor más sencillo. Baroja escribe con una fluidez extraordinaria… Tales son las condiciones supremas del escritor: la claridad y la precisión”, señalaba Azorín en 1903.

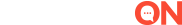

Pío Baroja

Ricardo Baroja

Grupo de panaderos alemanes. Viena Capellanes. Madrid

Madrid antiguo. Plaza de Cibeles.